Hoher Fläming

Der Fläming ist eine in seiner seltenen Geschlossenheit kaum zertalte Hochfläche eines eiszeitlichen Landrückens mit bis zu 3 km langen engen Tälern, den Rummeln. Im Fläming fällt sofort das übersät mit Feldsteinen meist sandige Gebiet auf. Den Erzählungen nach sollen Friedrich dem Großen Tränen in die Augen geschossen sein, als er das elende Los der dortigen Bauern sah, na ja …

Derartiges ist für eine von Gletschern geprägte Landschaften üblich. Einst hielt man die Findlinge für von Riesen geschleuderte Steine und seit der Aufklärung mühte man sich um rationale Erklärungen. Vor knapp 200 Jahren fing man an, sie als Zeugen von Gletscherwanderungen zu sehen, jedoch dauerte es ein halbes Jahrhundert, bis sich diese Sichtweise durch setzte. Dies war sogleich ein ganz wesentlicher Nachweis für die Theorie früherer Eiszeiten.

Die Findlinge ließen die Bauern nur mühevoll das Land bestellen. Genutzt wurden sie oftmals als lokales Baumaterial. Um Pflug und andere Maschinen zu schonen, müssen immer wieder Findlinge abgesammelt und am Feldrand abgelegt werden. Sobald dies geschehen ist, unterliegen sie dem Naturschutz und dürfen nicht weiter transportiert werden!

Wieso tauchen immer wieder Findlinge auf? Durch die Bewegung des Bodens, verursacht von Maschinen und Traktoren, können tiefere Schichten an die Oberfläche gelangen, indem der Sand in den Ritzen nach unten dringt. Ferner können Wind- und Wassererosion leichtere Bodenschichten abtragen. So treten dann die Findlinge an die Oberfläche. Wenn Wasser in Risse und Spalten in den Findlingen eindringt und bei niedrigen Temperaturen gefriert, kann dies dazu führen, dass der Findling beim Auftauen angehoben wird.

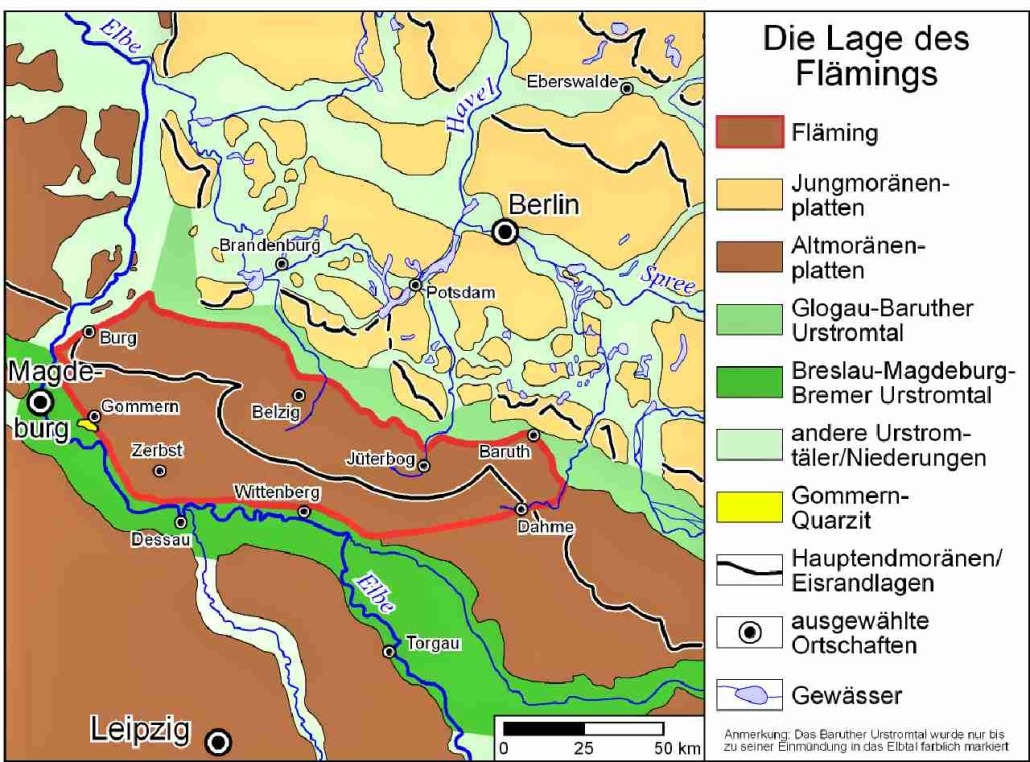

Nordöstlich des Flämings liegt das Glogau-Baruther Urstromtal. Dieses ist das südlichste und mit 21.000 Jahren älteste der drei Urstromtäler der Weichselkaltzeit (die Ablagerungen werden auf der Karte Jungmoränen bezeichnet). Der südlich gelegene Fläming entstammt dagegen der Saalekaltzeit und ist viel älter, die Ablagerung (auf der Karte als Altmoränen bezeichnet) erfolgten vor ca. 250.000 Jahren.

Seit der frühen Eisenzeit ist die Gegend besiedelt. Mitte des 12. Jahrhunderts begann unter Albrecht dem Bären die deutsche Eroberung, die die slawischen Sorben dann in den Spreewald zurückdrängte. Zuerst siedelten wohl Westfahlen und Niedersachsen und später die dem Höhenzug den Namen gebenden Flamen aus dem heute belgischen Flandern.

Bis zu den Freiheitskriegen wurde das Land immer wieder mit Krieg überzogen. Den Dreißigjährigen Krieg überlebten nur 18 Belziger. Vier Tage nach der Schlacht bei Großbeeren wurden die napoleonischen Truppen am 27. Aug. 1813 am Hagelberg zwischen Lübnitz und Klein Glien von den verbündeten preußischen und russischen Truppen geschlagen und bis nach Magdeburg zurückgedrängt. Am Hagelberg stehen zwei Denkmäler, das nördlich gelegene wurde 1849 und das südlich gelegene 1955 eingeweiht.

Politische Funktionalisierung beim Umgang mit Denkmälern und der ihnen zugrundeliegenden Geschichte:

Auf dem von Friedrich Wilhelm IV. 1849 eingeweihten Denkmal erinnerte eine steinerne Borussia, behelmt mit Schild und Lanze auf dem Denkmalssockel an den Kampf „Für König und Vaterland“. 1946 wurde sie vom Sockel gestürzt; später hat man, wohl aus schlechtem Gewissen, mit einem kleinen Findling den leeren Sockel behelfsmäßig geschmückt. Dagegen weist das während der Existenz der DDR erstellte Denkmal auf die „deutsch-russische Waffenbrüderschaft im Gefecht bei Hagelberg“ hin.

Nun, der König „vergaß“ den nationalen und liberalen Impetus dieser Kriege wie auch die Kommunisten „vergaßen“, dass Sachsen, Thüringer, Hessen und Westfalen mit den Franzosen kämpften und die Belziger furchtvoll in die Zukunft sahen: „Wir sind preußisch geworden; nun ist Belzig verloren“.

Weder machen Denkmäler lebendig, noch trösten sie. Die Lehre ist das Leid der Menschen, nicht die Vereinnahmung durch die Tagespolitik. Dies sollte Maßstab im Umgang mit Zeugnissen der Geschichte sein.

Politische Funktionalisierung beim Umgang mit Denkmälern und der ihnen zugrundeliegenden Geschichte:

Auf dem von Friedrich Wilhelm IV. 1849 eingeweihten Denkmal erinnerte eine steinerne Borussia, behelmt mit Schild und Lanze auf dem Denkmalssockel an den Kampf „Für König und Vaterland“. 1946 wurde sie vom Sockel gestürzt; später hat man, wohl aus schlechtem Gewissen, mit einem kleinen Findling den leeren Sockel behelfsmäßig geschmückt. Dagegen weist das während der Existenz der DDR erstellte Denkmal auf die „deutsch-russische Waffenbrüderschaft im Gefecht bei Hagelberg“ hin.

Nun, der König „vergaß“ den nationalen und liberalen Impetus dieser Kriege wie auch die Kommunisten „vergaßen“, dass Sachsen, Thüringer, Hessen und Westfalen mit den Franzosen kämpften und die Belziger furchtvoll in die Zukunft sahen: „Wir sind preußisch geworden; nun ist Belzig verloren“.

Weder machen Denkmäler lebendig, noch trösten sie. Die Lehre ist das Leid der Menschen, nicht die Vereinnahmung durch die Tagespolitik. Dies sollte Maßstab im Umgang mit Zeugnissen der Geschichte sein.

Durchaus sinnvoller, friedfertiger und kooperativer geht es heute beim Hagelberg und Umgebung zu.

In der kleinen Gemeinde „Töpferort Görzke“ haben sieben Keramikbetriebe ihren Sitz. Alljährlich findet dort zu Ostern ein großer überregionaler Töpfermarkt statt.

„Scarabäus Hoher Fläming“ ist ein Selbsthilfeverein in Schmerwitz für Menschen, die Hilfe suchen. Viele leben dort stationär. Ein ganz wesentlicher Zweckbetrieb von Scarabäus ist die Keramik, deren Spezialität Königsblau Keramik ist.

Seit 100 Jahren gibt es in Reetzerhütten die Manufaktur „Buchal Kerzen“, die man nach Anmeldung besichtigen kann. Im Shop und online werden eine Fülle von unterschiedlichen und teilw. recht schmucken Kerzen zum Kauf angeboten.

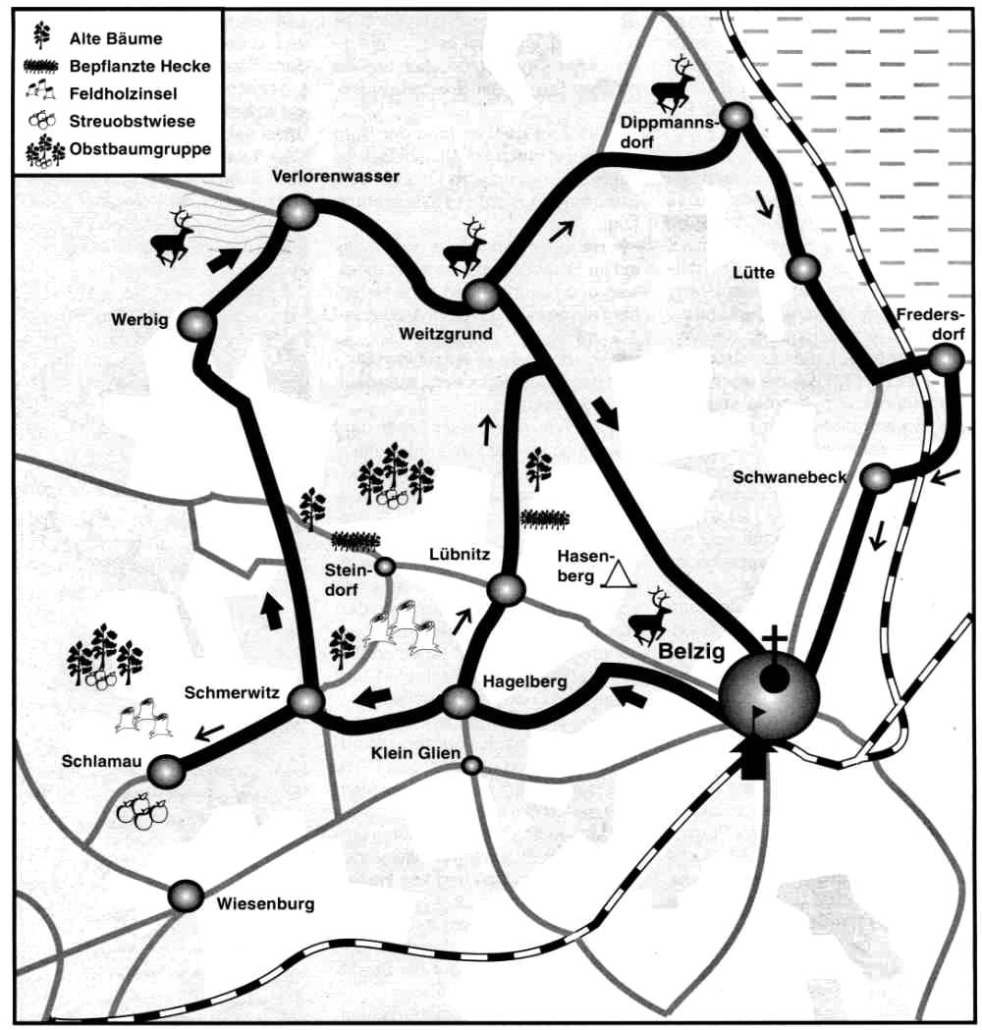

Auf einer Fläche von 3000 ha (= 4.200 Fußballfelder) wurden Feldholzinseln, Feldhecken und Streuobstwiesen angelegt und mit den vorhandenen Waldflächen verbunden. Dieses Biotopverbundsystem erstreckt sich von Schlamau über Benken, Lübnitz bis nach Grützdorf bei Hagelberg und Klein Glien. Zentrum ist das Gut Schmerwitz. Dieses wurde im ersten Jahrzehnt biologisch-dynamisch und wird nun nach den Richtlinien von Bioland bewirtschaftet.

Schlagwörter:

Schlagwörter

Die nächsten Touren:

Anstehende Veranstaltungen

Wer über geplante Touren informiert werden möchte, melde sich bitte bei info(at)radtouren.info an. Die Anschriften werden nicht weitergereicht und es erfolgen ausschließlich Informationen über geplante Fahrradtouren.

1992/93 wurde ein Biotopverbundsystem vom Gut Schmerwitz entwickelt, auf der nebenstehenden Karte ist die Planung von 1994 aufgezeichnet. Auf einer Strecke von 18,6 km wurden Hecken mit 84.000 Pflanzen gesetzt, 2.000 hochstämmige Obstbäume wurden für die Streuobstwiesen bei Grützdorf sowie 400 Laubbäume für Alleen gepflanzt.

„Zum Schrecken der Traktoristen“ wurden bogig verlaufende Hecken, Baumgruppen und Einzelbäume als sichtbare Bezugspunkte angelegt; Feldholzinseln, Lesesteinwälle als Trockenbiotope für Reptilien – eine Landschaft lässt sich nicht nur zweckmäßig, sondern auch schön gestalten. Angeknüpft hat er dabei an alte Karten, Fotos und Berichte von Dorfbewohnern, die noch Erinnerungen an die Zeit vor der Zwangskollektivierung und Felderzusammenlegung zur DDR-Zeit hatten. Auch Landschaften haben ihre Biographie, an die es anzuknüpfen lohnt. Kommen genaues Beobachten, Wahrnehmen der Landschaft als Ganzes, der Pflanzen, Tiere und Gesteine hinzu, kann sich schrittweise eine lebendige innere Erfahrung und ein Vertrautwerden mit dem Charakter eines Ortes bilden. Das bewusste Miterleben der Naturphänomene führt zu einer Reflexion der individuellen Blickrichtungen und eigenen Gestaltungsimpulse und schafft damit die Grundlage für eine partizipative Gestaltung und Entwicklung von Landschaft.

(Lebendige Erde: 2/2023)

Fotos von den Hecken und Aufnahmen der Feldflur aus der Vogelperspektive veröffentlichte die Soziale Landwirtschaft 2010d, S. 28–31.