Moore

Sumpf, Marsch, Wattenmeer, Feuchtwiesen und Auwälder etc., all das sind Feuchtgebiete, unter denen den Mooren eine besondere Rolle zukommt. Ein Sumpf ist nicht unbedingt ein Moor, als Moore gelten nur Torf enthaltene Lebensräume.

Es gibt saure Armmoore, die ausschließlich vom Regen genährt werden. Berlin hat nur noch die nährstoffreicheren Sauerzwischenmoore und weniger sauren Braunmoosmoore, auf denen Orchideen wachsen, sowie in den Fließtälern die weniger sauren nährstoffreichen Reichmoore.

Das Torfmoosmoor ist nährstoffarm oder geringe Nährstoffmengen enthaltend und gehölzarm mit < 30 % Deckung. Das Reichmoor ist dagegen nährstoffreich und hat bei Bewaldung > 30 % Deckung. Moore benötigen niederschlagsreiches Klima und Böden, in denen sich das Wasser staut. Das Besondere und mit weitreichenden ökologischen Folgen ist, dass sie mehr Pflanzenmaterial produzieren als sie zersetzen. So entwickelt sich dann Torf und CO2 wird gebunden. Die Moore sind sehr nass und enthalten mit 95% mehr Wasser als Milch mit knapp 90%, Saft oder Bier. Humus und Pflanzenreste machen den Großteil der 5% Feststoffe aus, diese sind zu mindestens 30% organische Substanz.

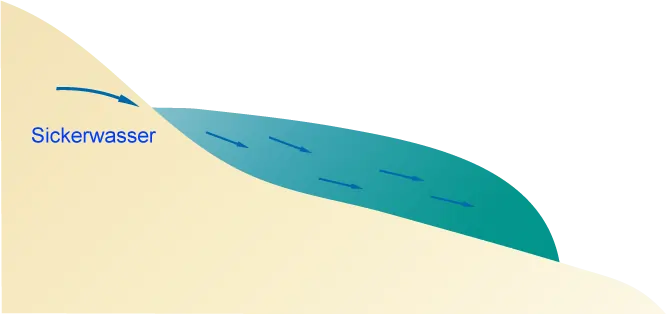

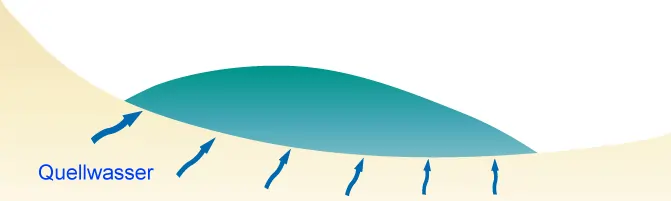

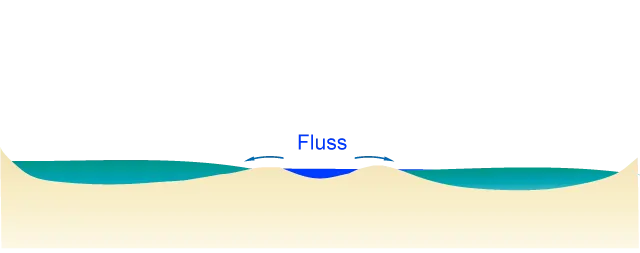

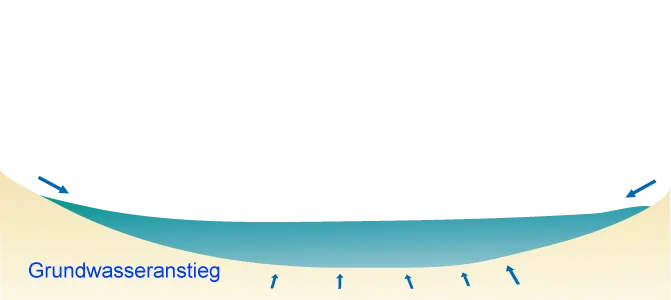

Und dennoch kann man (allerdings nur, wenn man ortskundig ist) auf Mooren laufen. Sie besitzen eine Oszillationsfähigkeit. Sie nehmen wie ein Schwamm das Wasser in Zeiten des Überangebots auf und spenden es beim Mangel.

Das kann im Berliner Raum zu Schwankungen der Höhe von bis zu 15 cm betragen. So ist das Moor nicht mit der Umgebung verwachsen, ein kleiner Wasserspalt trennt sie, der Randlagg. Gerade in Waldmooren spielt dies eine große Rolle. Das Wasserbedürfnis und das Wasserdargebot von Wald-Biotopen ändern sich mit dem Alter der Bäume und den Baumarten.

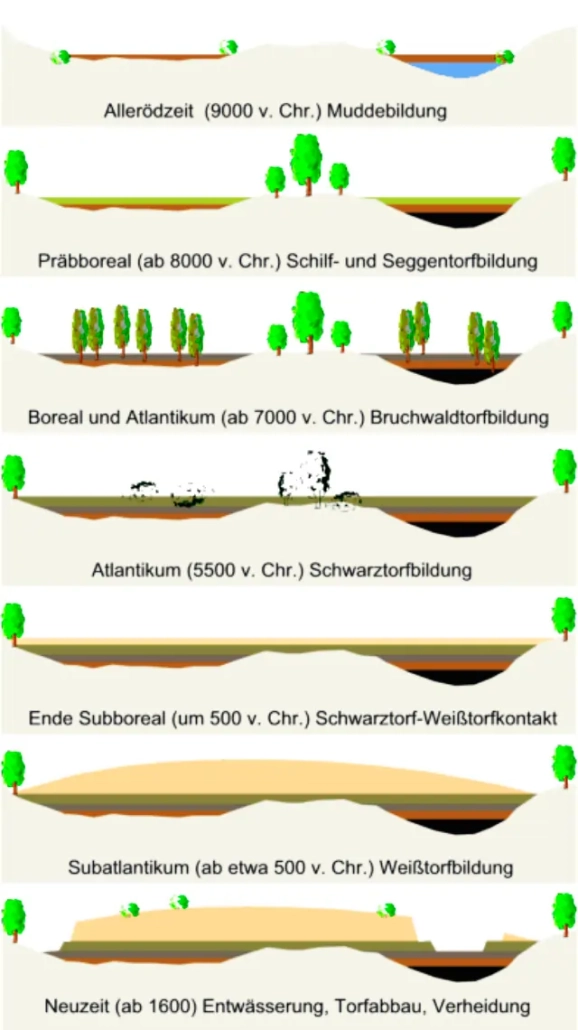

Gut 12.000 Jahre ist es her, dass die Menschen begannen sesshaft zu werden, doch zunächst blieb die Naturlandschaft unberührt. 5.000 v. Chr. begannen sie mit Rodungen von Wäldern, was zur Erhöhung der Grundwasserneubildung und Moorwachstum führte. Mit der wachsenden Bevölkerungsdichte kehrte sich diese Tendenz um, Moore wurde entwässert und Torf gestochen.

In Brandenburg sind 8% der Landesfläche vermoort, von denen allerding 98 % durch die landwirtschaftliche Nutzung deutlich geschädigt sind. 40% der deutschen Kesselmoore, 33% der Quellmoore sowie 30% der Versumpfungsmoore liegen in Brandenburg.

Naturnahe Moorböden mit hohen Wasserständen erfüllen vielfältige und wichtige Ökosystemleistungen. Sie bieten Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten und speichern nicht nur enorme Mengen an Kohlenstoffdioxid in Form von Bodenkohlenstoff im Torf, sondern spielen eine große Rolle im Wasserhaushalt der Landschaft als Reservoir und als Regulator.

Torfmoose (Sphagnum) leben an nährstoffarmen und sauren Standorten, sie sind wurzellos und wachsen ständig in die Höhe, bilden Verzweigungen und, wenn dann die unteren Teile abgestorben sind, haben sich mehrere Individuen aus den Zweigen gebildet, sie sind dann – von demselben Erbgut abstammend – Klone mit demselben Erbgut wie eineiige Zwillinge.

Moore sammeln wie ein Schwamm das Wasser und Dank der Kapillarkräfte saugen sie das Wasser nach oben. So bilden sie eine eigene Wasseroberfläche, an der sich die Photosynthese vollzieht. Unter ihrem Wasserhorizont verhindern das Wasser und der hohe Säuregehalt das Wachstum anderer Pflanzen. Die unteren Torfpflanzen sterben ab, zersetzen sich auf Grund der Säure nicht und verdichten sich stattdessen unter dem Druck des nachgewachsenen Torfmooses. So bildet sich Torf, der dann im Schnitt 1 mm pro Jahr wächst, also 1 m in 1000 Jahren.

Der Torf der Moore wurde von alters her vielfach genutzt und die Moore wurden trockengelegt, z.B. zum Bau des Forum Romanum, in dessen Moor einst Tote bestattet wurden. In unserer Gegend rund um Berlin haben die Zisterzienser Moorkultivierung betrieben.

Im Zusammenhang mit dem 30-jährigen Krieg und dem wirtschaftlichen Niedergang wurde die Trockenlegung zunächst beendet. Die Kultivierung der Moore wurde später im 17. Jahrhundert wieder aufgenommen. Der Torf wurde zunächst als Brennmaterial verwandt und die Asche als Mineraldünger genutzt. Man gebrauchte den Torf auch im 19. Jahrhundert zur Feuerung in der Eisenindustrie, als Baustoff und als Einstreu. Im 20. Jahrhundert wurde er als Pflanzsubstrat verwandt, was eigentlich wegen des niedrigen pH-Wertes nicht so sinnvoll ist.

Als Heilmittel werden Moor und Torf seit über 6.000 Jahren benutzt. Mit der Entwicklung der Bäderkultur im 19. Jh. wurden 20% der 330 deutschen Heilbäder Moorbäder, in Brandenburg z. B. Bad Freienwalde, Bad Liebenwerda und Bad Wilsnack. Das benutzte Moor kann „recycelt“ werden, es wird in ein Moor zurückgegeben und innerhalb zweier Jahre sind die beim Hautkontakt übertragenden Bakterien und Pilze durch Stoffe des Moores neutralisiert.

Auf Grund ihrer Nässe sind Moore für die Landwirtschaft schwierige Standorte. Dennoch wurde von jeher versucht, diese Standorte zu nutzen, indem sie zum Teil unter schweren Bedingungen entwässert wurden, was derzeit unter dem Rubrum der Melioration leider immer noch geschieht.

Die Ampel und der Moorschutz

in der Freitag.

Die nächsten Touren:

Anstehende Veranstaltungen

Wer über geplante Touren informiert werden möchte, melde sich bitte bei info(at)radtouren.info an. Die Anschriften werden nicht weitergereicht und es erfolgen ausschließlich Informationen über geplante Fahrradtouren.

Prof. Dr. Michael Succow (Umweltminister bei der Auflösung der DDR), Preisträger des Right Livelihood Award gibt in seinem Vortrag einen Überblick über den Schutz der Berliner Moore in der Vergangenheit sowie aktuelle Maßnahmen zum Moorschutz. Er stellt die Rolle der Moore im Naturhaushalt, insbesondere für den Klimaschutz, in einen größeren Zusammenhang – und wagt einen Ausblick in die Zukunft. Zum Video.